20年专注水环境生态治理解决方案服务

国家高新技术企业 国家特聘专家企业 创新创业领军人才企业

近年来,水体中全氟烷基酸(PFAAs)的暴露、来源和去除受到国内外关注。全氟烷基酸是由完全氟化的烷基链和酸性官能团组成的化合物,2009年被列入斯德哥尔摩公约的新型持久性有机污染物。PFAAs家族成员PFOA和PFOS因其稳定性应用最为广泛,且作为全氟化合物前体的最终降解物质,在自然环境中检测频率最高。随着氟化工产业的快速发展,中国逐渐成为氟化产品生产和使用大国。秦交友等人的研究表明,我国东南地区主要河流表层水体中质量浓度为0.90-231.52ng·L-1,部分河段PFOA和PFOS的生态风险熵大于1,主要排放源为工业污水排放。

由于PFAAs在水环境中广泛检出,故有关PFAAs的去除方法备受学者们关注。目前化学方法大多数条件复杂、能耗高,因此从经济实用的角度出发一般选择吸附法和植物吸收法。而用于处理含氟水体的吸附剂在实际应用中容易被pH、温度、吸附时间和离子强度等因素干扰,对PFAAs的吸附容量有较**动,故植物修复已作为富营养化水体的常用修复技术。有研究表明,除了氮磷等营养盐外,一些具有耐盐和耐毒性植物还可以直接吸收水体中的有机污染物和重金属并将其富集于体内。孔潇潇等人发现,金鱼藻对PFOS的去除率可达90%以上;在实际河岸湿地植物调查中发现,凤眼莲对PFOA的生物浓缩系数最高,并且具有纤维生根系统的植物对PFOA积累量更高。

已有研究表明,水生植物对单一的营养盐或全氟烷基酸污染的水体具有一定的修复效果,但关于其修复含有这些污染物复合污染水体的研究较少。基于此,本研究针对营养盐和全氟烷基酸复合污染水体的处理问题,选取4种水生植物进行室内静态水培实验,对比研究了不同水生植物对复合污染水体的修复效果,以期为水生植物在水体治理修复工程中的应用提供参考。

植物选自江苏南京某花卉市场的鸢尾、芦苇、金鱼藻和眼子菜4种水生植物,实验中对所有植物进行5d的预培养,以恢复植物的根系活性。实验用水取自南京某工业园区附近的河道,该河道长期接纳城市污水和工业废水,水体为劣V类水。向水体中人为添加PFOA、PFOS标液,初始质量浓度按60μg·L-1计算,以模拟氮磷和全氟烷基酸的复合污染水体。

结果与分析

1植物生长情况

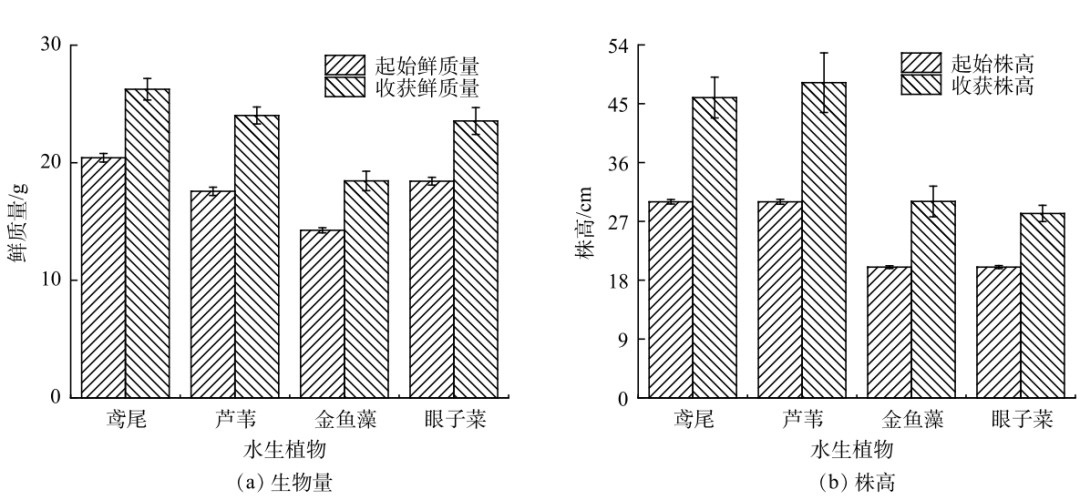

预培养5d后,4种水生植物均生长良好,在相同的污染水体中培养29d后,各植物的生长状态呈现差异性,其生物量和株高的变化如下图所示。所有植物的生长量和植株高均有所增加,这表明该水体的污染程度在所选水生植物的耐受能力范围内。其中,芦苇的生长状况最好,生物量增加了(6.45±0.72)g,增长率为(36.71±1.06)%;其余3种水生植物生物量变化相差不大,增长率为27.78%-29.43%。除眼子菜外,各水生植物的株高增高均大于10cm,表明其对该复合污染水体的耐受能力较强。

水生植物的变化

2植物对复合污染水体中氮磷的去除

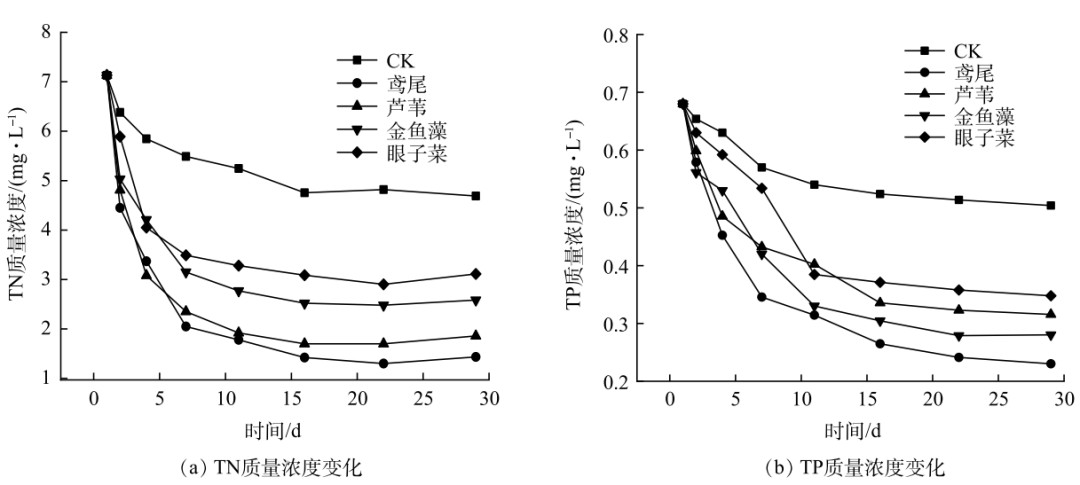

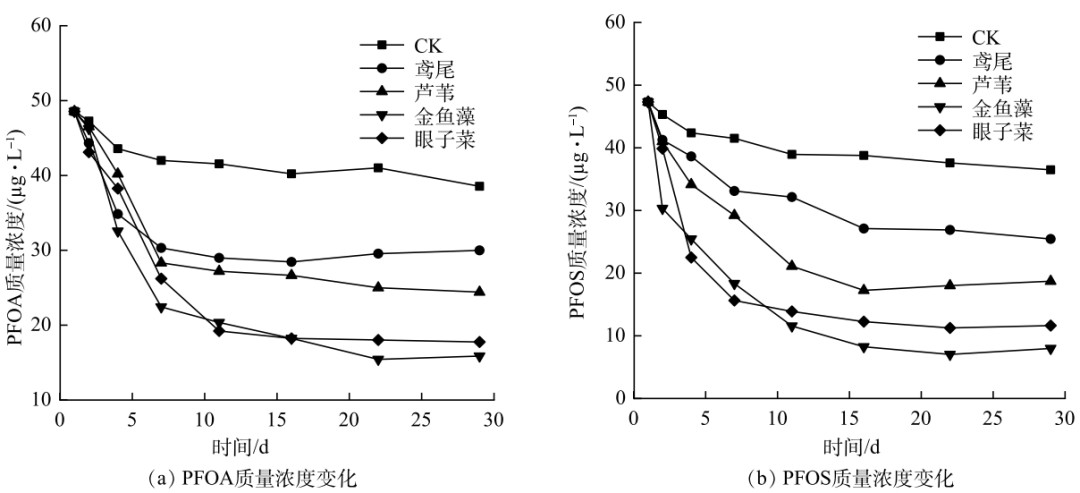

实验过程中,各植物处理组水体TN质量浓度变化如下图(a)所示。随着处理时间的延长,水体中TN质量浓度呈现先快速下降后趋于稳定的趋势,实验开始16d后TN质量浓度基本稳定,下降幅度不明显。其中,鸢尾对TN的去除效果最好,水体最终TN质量浓度为1.43mg·L-1;芦苇去除效果次之,TN质量浓度由7.13mg·L-1降至1.86mg·L-1,均达到地表水环境质量标准中的V类水标准(GB 3838-2002);金鱼藻和眼子菜处理后的水体中TN质量浓度略高,但TN去除率均能达到50%。在此复合污染水体中,4种水生植物对TN的去除效果表现为挺水植物优于沉水植物,其中鸢尾对水体中TN的去除率最高,为(79.90±4.79)%,比芦苇、金鱼藻、眼子菜的TN去除率分别高出5.95%、16.15%、23.54%。

不同植物处理的水体中营养盐的质量浓度变化

各植物处理组水体中TP质量浓度变化与TN类似,但下降趋势较为平缓(上图(b))。在前16d,水体中TP质量浓度变化幅度较大,不同水生植物对TP的去除效果有所不同。对照组中TN质量浓度的下降可能是因为原水中微生物的氨化、硝化、反硝化作用,TP质量浓度的下降可能是因为水体中颗粒态磷的沉降作用。相比之下,眼子菜和芦苇处理的水体中TP质量浓度较高,但低于对照组,表明其对TP具有一定的去除能力。水体中TP质量浓度最低的是鸢尾处理组,金鱼藻处理组次之,表明鸢尾对TP的去除效果较好。在本研究的复合污染水体中,4种水生植物对TP的去除效果表现为鸢尾>金鱼藻>芦苇>眼子菜。

不同水生植物对营养盐物质的去除率

3植物对复合污染水体中PFOA、PFOS的去除

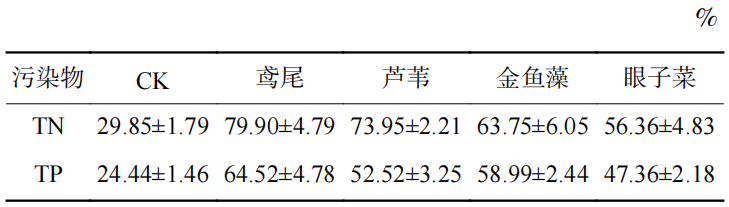

水体中PFOA、PFOS质量浓度的变化。实验开始时PFOA、PFOS的加标质量浓度为60μg·L-1,初始污染水体中PFOA/PFOS的测定平均值为48.56μg·L-1和47.32μg·L-1,平均加标回收率为80.93%和78.86%。实验过程中PFOA、PFOS的质量浓度变化如下图所示。各植物处理组水体中PFOA、PFOS质量浓度均呈现下降趋势,实验结束后,各植物处理组的PFOA、PFOS质量浓度均显著小于对照组。实验开始后,各植物处理组水体中PFOA质量浓度在前16d缓慢下降,16d后趋于稳定,其中鸢尾处理组水体中PFOA质量浓度较高。各植物处理组水体中PFOS质量浓度的下降速度先快后慢,尤其是金鱼藻处理组,经过7d的处理,水体中PFOS质量浓度从47.32μg·L-1降至18.33μg·L-1,但在7-29d其变化幅度则较小,仅为10.35μg·L-1。相较于其他几种植物,金鱼藻处理组水体中PFOS的质量浓度最低。

不同植物处理的水体中全氟烷基酸的质量浓度变化

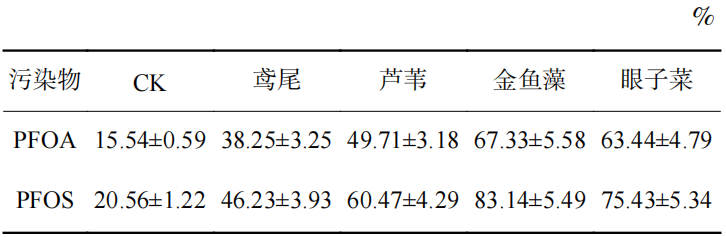

由下表可以看出,4种水生植物对PFOA、PFOS具有一定的富集效果,且相互之间具有差异性。各植物处理组对PFOA的去除率为(38.25±3.25)%-(67.33±5.58)%,显著高于CK处理组的(15.54±0.59)%。各植物处理组对PFOA的去除率高低排序依次为:金鱼藻>眼子菜>芦苇>鸢尾。各植物处理组对PFOS的去除率高低趋势与PFOA相同,去除率从高到低依次为(83.14±5.49)%、(75.43±5.34)%、(60.47±4.29)%和(46.23±3.93)%。不同植物组之间的差异性整体表现为沉水植物对PFOA、PFOS的富集效果强于挺水植物,沉水植物对PFOA、PFOS的去除率分别比挺水植物高13.73%-29.03%和14.96%-36.91%。

不同水生植物对全氟烷基酸的去除率

供试植物中PFOA、PFOS含量的变化。供试植株由采购市场通过营养液人工培养,实验前植物体内未检测出全氟烷基酸,实验结束后,植物体内PFOA、PFOS的积累量如图所示。同一水体经过相同培养时间后,植物体内PFOA、PFOS的富集量各不相同。同一植物对不同毒性物质的耐受上限有所差异,不同植物对相同毒性物质的吸收能力也是不同的。当水体中同时存在多种污染物时,营养物质与毒性物质会发生协同效应,这些都会导致植物体内PFOA、PFOS积累量的差异。

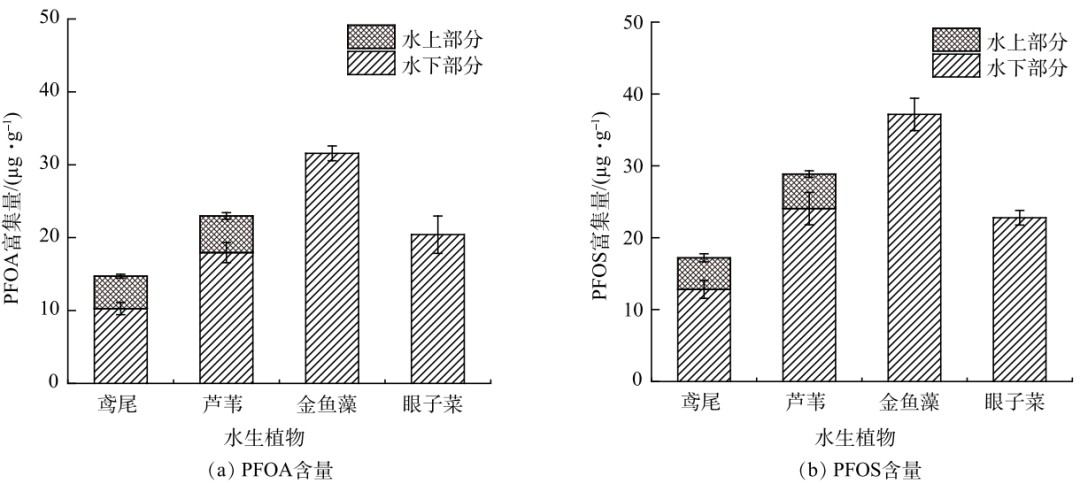

由图(a)可以看出,在相同培养条件下,单棵水生植株对PFOA的积累量表现为金鱼藻>眼子菜>芦苇>鸢尾,其体内PFOA的含量差异与去除率相对应。金鱼藻对PFOA的富集含量高达(31.56±1.01)μg·g-1,约是鸢尾富集的5倍多。由图(b)可以看出,不同植物体内PFOS的富集含量差异与PFOA相似,鸢尾的富集能力相对较差,其体内PFOS富集质量浓度为(17.19±1.06)μg·g-1,金鱼藻、眼子菜、芦苇对PFOS的富集含量分别比鸢尾高出(30.65±2.25)、(16.28±1.02)和(2.16±0.53)μg·g-1。

不同水生植物中全氟烷基酸的含量

由图可知,各挺水植物水下部分对PFOA、PFOS的富集浓度显著大于其水上部分。其中,鸢尾水下部分PFOA富集含量为(10.27±0.85)μg·g-1,是水上部分的2倍多;芦苇水上部分与水下部分PFOA含量差异大于鸢尾,其水下部分PFOA富集含量为(17.95±1.38)μg·g-1,是水上部分的3.56倍。2种挺水植物水上部分与水下部分PFOS的富集浓度差异趋势与PFOA相似。其中,芦苇水下部分PFOS富集含量较高,为(24.05±2.26)μg·g-1,其水上部分含量仅为(4.81±0.45)μg·g-1。

本实验中,植物对PFOA、PFOS富集能力变现为芦苇水下部分>鸢尾水下部分>金鱼藻>眼子菜>芦苇水上部分>鸢尾水上部分。

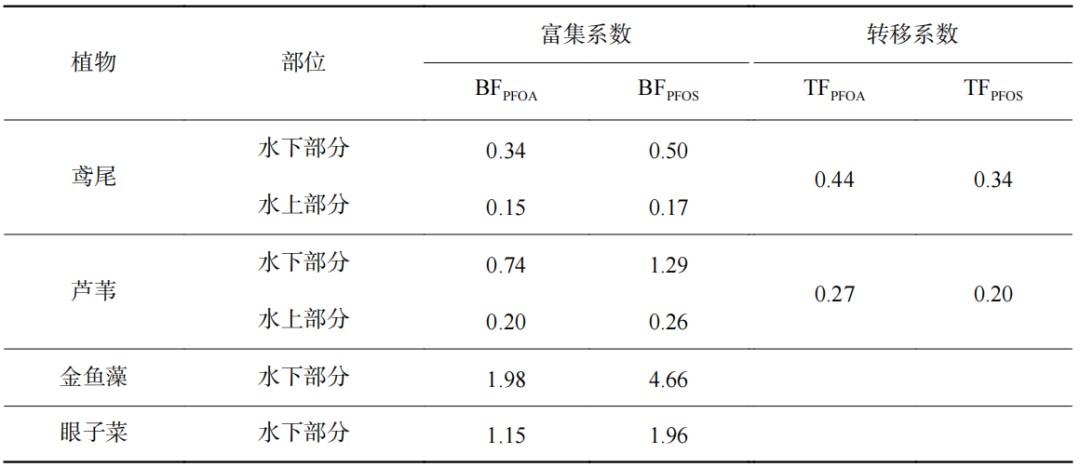

4种水生植物对PFOA、PFOS的富集系数和转移系数如表所示。整体看来,沉水植物对PFOA、PFOS的富集系数均大于1,表明其具有较好的污染物富集能力。在挺水植物中,水上部分的富集系数很小,均小于1;水下部分富集系数大于水上部分,其中,芦苇根部对PFOS的富集系数为1.29。相应地,鸢尾和芦苇对PFOA、PFOS的转移系数均低于1,且对PFOS的转移系数小于PFOA。

不同植物对PFOA、PFOS的富集系数和转移系数

总结

●在营养盐和全氟烷基酸复合污染水体中,4种水生植物对营养盐的去除效果显著,且不同植物之间有所差异,其中鸢尾对营养盐物质的去除表现出较好的优势。

●在营养盐和全氟烷基酸复合污染水体中,4种水生植物可以有效富集水体中的PFOA和PFOS,其中沉水植物金鱼藻和眼子菜对水体中全氟烷基酸具有较好的去除效果。

●4种水生植物对PFOA和PFOS的富集能力有所差异。金鱼藻的富集能力最强,挺水植物中PFOA和PFOS主要积累在植株根部,且PFOS比PFOA更难向植株上方转移。

文章来源:环境工程学报

相关内容

——