20年专注水环境生态治理解决方案服务

国家高新技术企业 国家特聘专家企业 创新创业领军人才企业

水体富营养化造成的湖泊蓝藻水华是全球范围内的重大水环境问题.防控湖泊蓝藻水华的根本方法是通过流域综合治理削减入湖营养盐负荷,使湖库营养盐水平达到或低于限制藻类大量增殖的浓度阈值.然而高强度人类活动所产生的流域污染负荷量大,使得这一目标难以在短期内实现.同时,全球变暖和极端气候频次增多又进一步增加了蓝藻水华发生的概率,导致湖泊蓝藻水华将在未来较长一段时间内存在.蓝藻水华暴发期间,大量藻类聚集会对湖泊生态系统结构和功能产生严重影响,蓝藻产生的藻毒素和嗅味物质还会威胁饮用水安全.为了保障湖泊敏感水域水质和生态安全,湖库管理者需要在外源污染还没有得到有效控制的背景下采取一系列湖内措施,旨在削减蓝藻生物量,降低其影响程度,保障供水安全.

近40年来,我国围绕湖泊蓝藻水华防控采用了各种长效治理和应急保障措施,但由于对单项技术运用边界条件和适用范围认识不足,浪费了大量人力物力,很难达到预期效果.因此,对于现有富营养化治理和藻类防控技术手段的系统总结和梳理十分迫切.本文简述了蓝藻水华防治的相关理论依据;将现有的蓝藻水华防控方法分为三大类,包括长效治理的营养盐控制、生态修复与调控以及应急处置方法,结合国内外研究和治理案例,初步界定了各类技术的适用边界条件、应用范围和作用效果,分析了各项技术的经济成本;最后,对湖泊富营养化与蓝藻水华系统防控提出了建议,以期为湖泊管理决策者制定湖泊蓝藻防控方案提供科学依据.

1湖泊蓝藻水华治理的理论基础

湖泊蓝藻水华暴发是由于其流域氮磷营养盐过量输入、藻类过度增殖所致,并随生态系统逐步退化而加重.自1980s,围绕蓝藻水华发生机理、蓝藻水华防治等开展大量研究,形成了一些理论,支撑了湖泊蓝藻水华长效治理和生态修复措施的实施.

1.1氮磷营养盐控制理论

湖泊藻类水华暴发是由水体营养浓度增加导致藻类大量增殖所引起的,可见削减氮磷营养盐是控制蓝藻水华的有效途径.通常认为,水华暴发的边界条件是总氮(TN)浓度超过0.5mg/L、总磷(TP)浓度超过0.02mg/L.研究表明,温带湖泊中蓝藻占据优势的概率与TP浓度相关:TP浓度低于0.03mg/L时,概率低于10%;浓度达到0.03mg/L时,概率提升至40%;当TP浓度接近0.1mg/L时,概率可以达到80%.蓝藻水华优势种属也受湖泊营养状态的影响,例如微囊藻是富营养和超富营养水体的优势属,而丝状蓝藻如长孢藻、束丝藻和项圈藻是中营养水体蓝藻水华的优势属.水体中无机磷在0.014~0.200mg/L、无机氮在0.3~0.8mg/L时,蓝藻生长速率快速增加.但控制富营养化与蓝藻水华究竟是控磷为主还是氮磷双控,仍是国际湖沼学争议的热点.20世纪加拿大227号湖泊中进行的营养盐添加试验,形成了以控磷为主的湖泊富营养化控制理论基础.近年来美国1382个湖泊数据分析结果表明,虽然TN和TP都与叶绿素a浓度显示一定相关性,但贫营养、中营养和富营养湖泊叶绿素a浓度与TP浓度的相关性大于TN浓度,重富营养湖泊叶绿素a浓度才与TP和TN浓度高度相关.通过削减氮磷营养盐控制蓝藻水华具有很强的可操作性和很好的效果,德国博登湖、Müggel湖和荷兰Veluwe湖的治理表明减少营养盐输入能显著降低蓝藻生物量;在日本琵琶湖富营养化得到控制后,蓝藻水华基本消失.

1.2浅水湖泊稳态转换理论

欧洲和北美湖泊现场研究和恢复发现,湖泊中存在多种不稳定状态或两种稳定状态.Scheffer等提出了“浅水湖泊稳态转换理论”,指出生态系统存在多个稳定状态,浅水湖泊在一定营养条件下(TP在0.05~0.15mg/L之间)可处于2个不同的典型状态,一个为浮游植物占优势的“浊水态”,另一个为沉水植物占优势的“清水态”.丹麦204个湖泊观测结果也支持了这一理论.藻类占优势的藻型湖泊水体浑浊,光在水下迅速衰减,阻碍沉水植物发展;沉水植被占优势的草型湖泊水体清澈,沉水植物可以阻止沉积物再悬浮,为浮游动物提供庇护,浮游动物生物量增加,对藻类的下行效应增加,同时沉水植物还可以分泌化感物质抑制藻类生长,水体透明度增加又有利于沉水植物迅速扩增,产生一系列正反馈,保持清水状态.该理论在1990s末被介绍和应用到我国,之后一直被应用于以沉水植物恢复为核心的湖泊生态恢复和藻类水华防治研究与示范工程中.

1.3生物操纵理论

“生物操纵理论”是通过去除浮游动物食性鱼类或放养肉食性鱼类降低浮游动物食性鱼类数量,提高枝角类浮游动物生物量,增加浮游动物对浮游植物的摄食效率,从而降低浮游植物数量.Shapiro等首先提出了生物操纵术语和方法,这种方法也被称作食物网操纵.与生物操纵理论相关的还有McQueen等提出的“营养级衰减理论”,也称为上行与下行效应(top⁃down/bottom⁃upeffect),该理论认为每一营养级的最大生物量是由下一级营养水平所决定的,处于上层的捕食者数量受下层食物资源控制,浮游植物生物量是由上行效应(力)与下行效应(力)共同决定的.Jeppesen等比较了丹麦湖泊长期和短期生物操纵结果,发现中富营养化湖泊LakeVaeng藻类控制效果明显,而富营养化湖泊FrederiksborgCastle生物操纵响应弱,虽然枝角类浮游动物Daphnia和Bosmina密度3年内增加了40~60倍,但水体TP浓度没有显著下降,并认为要保证生物操纵的成功有必要长期持续去除浮游动物食性鱼类和放养凶猛肉食性鱼类;同时控制水体TP浓度低于0.100mg/L和恢复沉水植物也是生物操纵成功的关键.一系列研究证实热带和亚热带湖泊中生物操纵的响应要弱于温带湖泊.“非经典生物操纵”也称为“鱼类控藻”学说,其原理是滤食性鱼类,诸如鲢、鳙,主要以滤食浮游生物为生,因而它们直接可以作为生物操纵工具来控制夏季藻类生长,特别是体形较大的蓝藻.Xie提出在东湖水质保持现状情况下,鲢、鳙放养密度超过40~50g/m3时,水华可以得到有效遏止.Crisman等支持这一观点,他认为在热带和亚热带地区枝角类种类较少,体型也小,滤食性鱼类是更为合适的生物操纵工具.

蓝藻水华形成与发生机理是近20年来湖泊科学领域的研究热点,研究主要集中于两个方面,一是有利于蓝藻成为优势的生理特性,如具有伪空泡和胶鞘、过量吸收和贮藏营养、具有CO2浓缩机制、固氮作用、适应低光、防御强光、产生藻毒素和产生厚壁孢子进入休眠状态等;二是环境因子对蓝藻水华形成的影响,包括营养盐、氮磷比、温度、pH值、微量元素、水文水动力和气象条件等.这些研究不断加深人们对蓝藻水华的科学认识,支撑蓝藻水华的防治.

2蓝藻水华防治技术与边界条件及效益分析

2.1营养盐控制

外源营养盐控制是湖泊富营养化治理的根本,否则任何湖内治理都很难获得长期效果.然而现实操作层面上,外源污染治理难度巨大,治理周期长,短时间内效果不明显.此外,很多湖库管理者对外源营养盐究竟要削减到什么程度才能控制蓝藻水华的认知还不够,削减程度通常还不至于导致湖泊营养状态发生根本性转变,以致对外源污染削减的有效性产生了怀疑.

2.1.1外源营养负荷削减的程度

国际上最简单、经典的用于估算外源污染负荷削减程度的模型是Vollen⁃weider模型,湖泊水体磷浓度是水滞留时间校正后的磷负荷函数,公式为:

式中,P为湖内总磷浓度(mg/m3);LP为磷的年负荷(mg/(m2·a));qs为出水处水深(m/a);τw为1/ρw(a-1),其中ρw=Q/V,Q为湖泊的排水量(m3/a),V为湖泊体积(m3).Cullen和Forsberg评估了43个湖泊对外源负荷削减的响应结果:整体上外源磷负荷削减量在2/3~3/4之间,其中15个湖泊的营养等级明显降低,总磷浓度为0.025mg/L;9个湖泊的总磷和Chl.a浓度下降,但营养状态没有变化,19个湖泊的总磷浓度有小幅度、但不显著的下降,Chl.a浓度没有变化,这两类湖泊水体总磷浓度仍在0.1mg/L以上.Uttormark和Hutchins对13个湖泊的评估结果表明,9个湖泊在总磷浓度为0.02mg/L时营养状态发生了转变.即使水体总磷浓度还不足以低到改变营养状态,湖库仍会对外源负荷的削减有所响应,水质可能会有所提升.华盛顿湖(LakeWashington)富营养化控制与水质改善方面取得了明显的效果,被视为湖泊治理和生态恢复的典范.华盛顿湖平均水深37m,冲刷率0.4a-1,治理前TP浓度为0.064mg/L,透明度(SD)为1.0m,Chl.a浓度为36μg/L;治理后TP浓度为0.019mg/L,SD为3.1m,Chl.a浓度为6μg/L;治理成功得益于88%的外源磷削减,同时该湖水体较深,换水周期短,水体下层不缺氧,富营养化历史相对短,内源污染负荷不严重.

大型湖泊空间异质性高,因此外源负荷削减对湖体的影响还会有空间上的差异.匈牙利Balaton湖削减了45%~50%的外源磷负荷,西部小湖区藻类生物量下降(面积38km2,平均水深2.3m),但东北两个大湖区(面积分别为600和802km2,平均水深分别为3.2和3.7m)藻类生物量却持续上升,其中一个东北湖区外源负荷削减11年后内源释放增加了5~6倍.

2.1.2内源污染物的削减

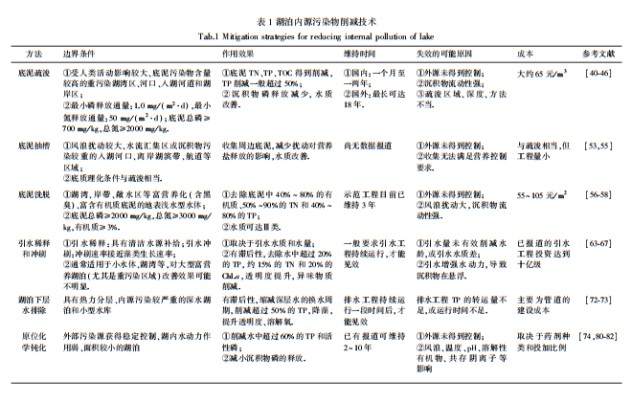

当外源负荷大量削减后,湖泊水质仍不能得到有效提升,湖泊生态系统无法恢复,内源负荷的削减就尤为迫切和重要.相对于深水湖泊,富营养化浅水湖泊底泥释放对水体营养盐的贡献不可忽视.削减和控制湖泊内源污染有底泥疏浚、底泥抽槽、底泥洗脱和引水冲刷等物理手段,还有锁磷剂、凹凸棒土等原位磷钝化方法(表1).

(1)底泥疏浚底泥疏浚是目前较为常见的湖泊富营养化治理方法,一般选择受人类活动影响较大、底泥污染物含量较高的重污染湖湾区、河口、入湖河道和湖岸区作为疏浚区,疏浚成本在30~65元/m3之间.其中,污染底泥的总磷通常≥700mg/kg,总氮≥2000mg/kg,有机质≥3.5%;重金属生态风险指数≥300;氮磷释放通量可以分别达到100和10mg/(m2·d).

我国许多湖泊中均有运用底泥疏浚技术的实例.贵州阿哈水库底泥疏浚使得底泥TN、TP、TOC平均含量从4800、1259、40700mg/kg分别削减至3200、477、18700mg/kg,降低比例分别高达34.9%、62.1%、54.1%.武汉南湖底泥TN(1000~840mg/kg)、TP(2080~6990mg/kg)在疏浚后均有显著降低.滇池草海在疏浚后,水体中TN、TP和Chl.a分别降低了37.8%、40.5%、62.5%.

疏浚对湖泊治理效果和水质改善的持续性往往受到争议,如在对南京玄武湖进行疏浚后,水质并未发生好转,部分指标甚至出现了恶化.典型的有效案例多来自国外,如瑞典的Trumment湖在疏浚后,水质改善状况维持长达18年;而国内案例的改善效果通常维持一个月到一两年不等.造成这种状况的原因也相对复杂,外源负荷高、原位水土界面扰动、水力作用产生的异位污染、原有生态系统结构和功能转变等均会对疏浚效果产生影响.范成新等提出基于必要性分析、工程量设计、疏浚工艺选择和可行性分析4个方面,科学、全面地对疏浚工程全过程进行剖析,避免因认知缺陷导致处理效果偏离预期.此外,还有诸多呼声指向底泥疏浚与生态修复集成技术的探究,以及采取湖泊流域综合措施,因为只有在外源污染物得到有效控制的前提下,才能达到疏浚对内源释放的长期控制效果,否则大量外源性污染物输入在湖泊中形成新生污染界面的释放将降低疏浚效果.

(2)底泥抽槽抽槽技术适用于风浪扰动较大、水流汇集区或沉积物污染较重的入湖河口、离岸湖滨带、航道等湖区.底泥抽槽很好地利用了湖泊水动力,通过设置底部凹槽来收集沉积物,并降低风浪扰动所产生的影响,从而减少营养盐的释放;同时保留了泥水界面的微生物和化学过程,很大程度上减少了对湖底生态系统的破坏;此外,由于工程量较疏浚小很多,成本也能够得到大幅削减.抽槽技术最早可以追溯到2002年VanLiere和Jonkers提出的“深坑计划”,但成功案例鲜有报道.“十三五”期间该技术在国内有些突破,太湖、巢湖试验结果表明:底槽内沉积物厚度和营养盐含量远高于周边区域,抽槽能有效收集湖底的有机质、藻种、氮磷等营养盐,从而实现内源污染控制,成本低、效率高、环境影响小,不过污染削减的程度尚缺乏具体的数据报道.

(3)底泥洗脱底泥洗脱是近年来国内研发的一项新技术,其原理是通过机械扰动使底泥中粒径较小的有机颗粒再悬浮,分离后进行磁加载、絮凝等操作,去除内源污染,出水再排回原水体;同时,大部分粒径较大的无机颗粒原位沉降后,形成了稳定的覆盖层,阻止底泥深层污染物的释放.底泥洗脱适用于湖湾、岸带、敞水区等富营养化(含黑臭)、富含有机质底泥的各类地表浅型水体,投资成本与疏浚相当,大致在55~105元/m2修复面积(http://www.sohu.com/a/425211340_99899283).洗脱技术能够有效去除底泥中40%~80%的有机质、50%~90%的TN和40%~80%的TP.目前成功运用到北京凉水河旧宫段、河北北戴河国家湿地公园、安徽池州市百荷公园、广东茂名石化竹园人工湖等水体,基本能够实现黑臭水体向Ⅳ类,或劣Ⅴ类向Ⅲ类转变,同时还发现了藻型湖泊逐步向草型湖泊过度的现象,表现出了良好的运用前景(http://www.ahlake.com/)

(4)引水稀释和冲刷

稀释和冲刷是两个概念,稀释是引入比湖泊营养盐水平低的“清洁水”,且两者营养水平相差越大效果越好,不仅能降低湖泊营养盐水平,还能将藻细胞带出湖体;冲刷只具备后者功能,且冲刷速率必须相当于或接近藻类生长速率才能有效抑制藻类生长.引水稀释通过释放环境容量的方式减少水体内源污染,同时达到降低藻含量、削减异味物质的目的,通常在小水体中取得良好效果.美国西雅图的GreenLake从1965-1978年期间引入低磷浓度水,冲刷速率为每天0.24%~0.65%,经过5年的处理,夏季水体透明度提升了4倍,Chl.a降低了90%,总磷下降了50%.如果引入中、高营养的水,大约(10%~15%)/天的冲刷速率也可以抑制藻类的生长.例如洪泽湖的主要水量来自于淮河,东部湖区为淮河过水通道,虽然该湖区总氮和总磷浓度远远高于蓝藻水华发生阈值,但因为较高的换水速率,该湖区叶绿素a浓度仍低于其他湖区.为了缓解太湖、滇池的富营养化和蓝藻水华强度,我国自2002年起从长江向太湖流域调水,2008年从德泽水库通过盘龙江向滇池调水,并于2013年完成了投资高达12亿美元的牛栏江引水工程,有效减小了水龄.建模分析结果表明,调水对于滇池TP、TN和Chl.a的改善幅度能分别达到24%~32%、14%~16%和19%~20%,但运行效果远低于预期.由于水体交换的时空异质性,引水冲刷只能在一定程度上缓解湖泊富营养化、减少藻华的发生,而对太湖重污染区域没有明显的改善作用,必要时只能作为缓解藻华的应急措施.盐城大纵湖的研究结果表明,从长江调水可能会潜在地加剧富营养化程度和藻华发生的频率.此外调水过程中沉积物因水动力过程增强而再悬浮,可能加速营养盐释放,反而有利于藻华发生.

(5)湖泊下层水排除

该方法适合于内源污染严重、具有热力分层的深水湖泊和小型水库,不适用于混合充分的浅水湖泊.深水湖库下层水体厌氧促进沉积物中磷、有毒金属、氨和硫的释放,排除下层水可以降低内源污染负荷对湖库水质的影响.虹吸法是最节省运行费用的方法,即在湖底最深点附近安装管道连接至出水口,出水口水位通常低于湖泊水位.下层水带出的TP量越高、持续时间越长越能有效提升上层水体水质.Balllinger湖下层水每3个月排除一次,经过3~5年的连续运行上层水质得到显著提升.瑞士某个湖泊,在削减外源负荷的同时进行下层水的排除,排水速度4m3/s,4m以下水体的滞留时间缩短到0.2年,下层水体溶解氧和透明度增加,7年后,下层水体总磷浓度下降了1.50mg/L,上层水体总磷浓度下降0.06mg/L,颤藻(Oscillatoria)生物量从之前的152g/m2降低到41g/m2.美国LakeWonoscopomuc利用下层水排除技术去除湖泊下层高磷浓度水,实施2年后,沉积物释放的79%TP被移走,水体TP浓度从0.024~0.030mg/L降低至0.010~0.014mg/L,水体溶解氧也有大幅度提高.但是,底层水体可能会含有高浓度的磷、氨、硫化氢、还原型金属离子或其他有毒物质,并且氧气浓度低,会对其排入水体的水质、鱼类等产生负面影响.

(6)原位化学钝化

原位化学钝化通过投加钝化材料,使水体和沉积物中的磷形成稳定化合物,实现磷的原位固定,以限制沉积物中磷向上覆水释放,适用于外部污染源获得稳定控制、湖内水动力作用弱、面积较小的湖泊.目前已有钝化材料主要包括两种:一是铝、铁、钙等传统的金属盐类材料,如云南大学泽湖(3号湖,1.1万m2)投加FeCl3,将水体中TP从1.63mg/L降至0.28mg/L,削减量超过80%,不过这种方法可能对水体造成金属毒性等生态风险;二是膨润土、凹凸棒土等新型黏土类材料,贵州黔灵湖使用铝改性黏土削减了超80%的水体TP,表层沉积物孔隙水中的活性磷削减率超过60%.改性黏土材料更为安全有效,例如镧改性膨润土(即锁磷剂)对磷酸根具有天然亲和力,在理论上可实现1∶1的简单化学计量配比,展现了较好的选择吸附性能,目前已经在全球200多个湖泊中得以运用.

国内原位化学钝化材料的运用案例并不多见,多数成功案例均来自国外.荷兰Rauwbraken湖通过添加聚合氯化铝(PAC)和锁磷剂将水柱中TP浓度从0.126mg/L降至0.014mg/L,实现了持续5年的低营养状态;美国LagunaNiguel湖固定了80%的TP和95%的溶解反应性磷(SRP);对18个实施锁磷剂钝化处理湖泊的Meta分析表明,水体中超过60%的TP和SRP被削减.国内富营养化湖泊主要是受风浪影响较大的浅水湖泊,虽然国内学者探索了泥水界面频繁扰动情形下改性黏土的适用性,但被固定在沉积物中的磷极易因扰动而再悬浮,控磷效果的长效性无法得到保障,磷二次释放的风险很难规避.此外,温度、pH、溶解性有机质、共存阴离子等均会影响钝化效果,增加了原位钝化在实际湖体使用时的不确定性.暨南大学南湖(亚热带富营养浅水湖泊)的实验结果表明,锁磷剂投加量与目标固定P的质量比为100∶1时,才能取得良好的控磷效果,与预期使用量有较大偏差.此外,锁磷剂可能还会带来后续的生态影响,可能会降低沉水植被生物量和相对生长率、增加其根冠比,这一定程度上促进底栖动物群落结构和多样性的恢复,但学界对此的生态评价结果并不乐观.

相关内容

——