20年专注水环境生态治理解决方案服务

国家高新技术企业 国家特聘专家企业 创新创业领军人才企业

2.2生态修复

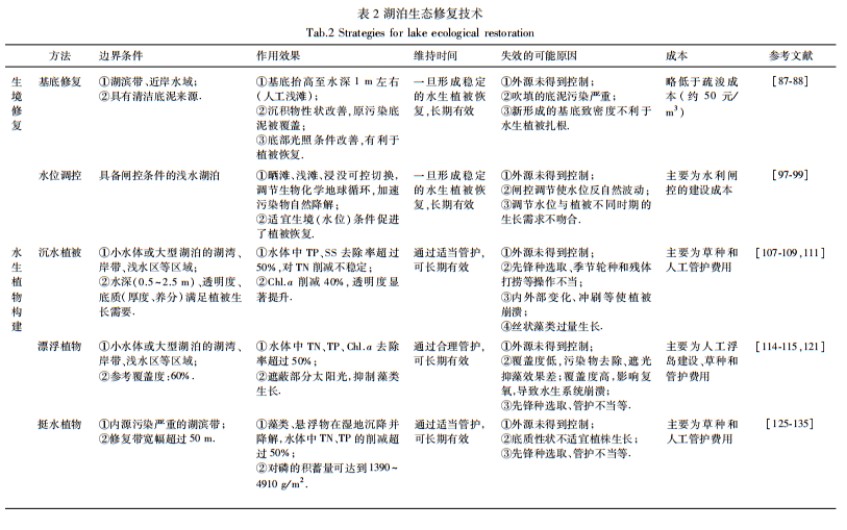

运用生态学理念解决湖泊富营养化和蓝藻水华问题,因其长效性,表现出较好的实际运用潜能.许多湖泊已经实施了生境修复、水生植物构建、食物网调控等生态修复措施(表2),实现了长效的蓝藻水华控制.

2.2.1生境修复

(1)基底修复

由于人类活动的强烈干扰,我国多数湖泊湖滨带地形发生剧烈变化,大量天然滩地消失、生境急剧恶化.生境营造则是在湖滨带、近岸水域,采用清洁底泥吹填等方式,改善原始沉积物性状,并使基底抬高至水深1m左右,营造平缓的人工浅滩,保持合理的水位以提供充足光照,营造有利于水生植被恢复的生境条件,促进湖泊生态系统改善和水质提升,从而实现浊水藻型湖泊向清水草型湖泊转变,实现富营养化和蓝藻水华的长效控制.这一技术的主要难点就在于需要有清洁底泥来源,且基底抬高后的实际生境能够实现水生植物的有效恢复.滇池福保湾东岸生态恢复区实施了清洁底泥吹填工程,对原有污染底泥实现了厚度近1.7m的清洁底泥覆盖,水深降低至0.8m,水生植物在工程实施2年内得到了初步恢复.

(2)水位调控

对具备闸控条件的水体进行水位调控,是修复生境的另一种有效途径.该法是通过调控水位高低,实现水体晒滩、浅滩、浸没等状态切换,从而调节浅水湖泊的生物地球化学循环过程,促进污染物自然降解.同时还能依据挺水植物、沉水植物的季节生长特性,为其提供最适的生境条件,增加生物多样性.挺水植物的萌发和生长会受水位过高、水下光照不足等因素的抑制,大型水生植物萌发期应维持较低的适宜水位,快速生长期可提高水位,成熟期维持一定高水位,可促进其生长.巢湖1960s建闸后,水位波动形式从近自然波动变为反季节波动,大型水生植物的萌生条件剧烈变化,致使其覆盖率从约25%锐减至1.73%,后期由于人类活动的加剧,大型水生植物覆盖率已不足1%;模型模拟研究结果表明,调控生态水位能够显著促进巢湖沉水植物的生长,同时浮游植物生物量也会相应下降,不过实现这种调控可能意味着与社会生产生活需要产生矛盾.

2.2.2水生植物群落构建

生境修复的本质是为水生植物营造更有利生长条件,虽然水生植物的构建需要一定的周期、见效慢,却是实现湖泊富营养化长效控制的重要方法.目前,较为常见的植物修复类型包括沉水植物、漂浮植物和挺水植物.

(1)沉水植物

沉水植物整**于水下,通过捕获悬浮物、促进颗粒态磷沉淀、根叶吸收底泥和水体中氮磷等营养物质、根际微生物加速反硝化作用、释放化感物质抑制藻类生长、提高水体溶解氧和透明度、为浮游动物提供庇护、优化鱼类种群结构等途径,推动湖泊生态系统向着健康状态转变,是具有最佳水质改善效果的水p生植物类群.室内试验结果表明苦草、黑藻、狐尾藻、金鱼藻等沉水植物对TN、TP、SS的去除率高达75%;室外大桶实验发现沉水植物对TN、TP的去除效果大致在60%~80%和50%~70%之间;在滇池草海的沉水植物修复示范区,水体中SS、TP、Chl.a浓度分别较修复工程前下降了49.8%、59.5%、42.3%,透明度也有所提高,TN在年尺度上无明显改善.多数湖湾、岸带、浅水区或小水体能够在沉水植物恢复后维持清水态,而一旦湖体面积过大,操作难度和不确定性增加,水质通常很难实现长期、有效的改善,如在五里湖、滆湖中,水质仅短期好转,甚至未见明显的改善;此外,也有研究表明,沉水植物修复后期会有丝状藻类、尤其是附着型丝状藻类增殖等问题.这些都要求对先锋种选取、季节轮种设计、残体打捞等修复步骤进行更加深入的研究.

(2)漂浮植物

漂浮植物通过根系吸收和拦截、根际微生物作用、化感作用、遮光、减少风力作用,促进颗粒沉降、抑制藻类生长.狭义上的漂浮植物是指整个植物体漂浮在水面上的一类浮水植物,其种类较少,研究和运用较多的是凤眼莲.原位水槽实验结果表明,凤眼莲和水浮莲对中度富营养化水体的TN、TP和Chl.a去除率分别达到82.08%、55.22%、91.80%和77.82%、54.44%、95.06%;重污染河道中利用凤眼莲使得水体中TN下降49.7%,但TP去除效果并不明显;中度富营养化水塘内利用凤眼莲去除了66.11%的TN和73.20%的TP.随着漂浮栽培技术的成熟,广义的漂浮植物修复,即人工生物浮岛(床)也逐渐兴起,利用菖蒲、美人蕉、风车草、彩叶草等超富集植物构建生物浮岛,水槽实验结果显示,TN、TP的去除率大致在40%~70%和50%~80%.目前,富铁基生态浮床、水质净化和大型植物恢复一体化浮床等新型浮床对TN、TP、Chl.a的削减已超过70%、98%和80%.不过,浮岛建设成本更高,且播种、移栽等管理要求更为复杂.目前国内外对于漂浮植物修复争议较多的是其覆盖率的阈值,一方面,覆盖度(植物量)与污染物去除率、遮光抑藻效果呈正相关;另一方面,过高的覆盖率会影响大气复氧,导致水体缺氧造成水生系统崩溃;已有设计中覆盖率从3%~100%不等,其中多数超过了60%,但这难以在大湖实现.

(3)挺水植物

挺水植物的恢复能为其他水生植物的生存创造条件,并能为水生动物提供栖息环境,对于控制湖泊内源污染、维持水体健康具有重要意义.目前,湿地挺水植物修复已在底泥TN大于2000mg/kg、TP大于400mg/kg(滇池1800mg/kg)等国内富营养化湖泊的湖滨带等得到广泛运用;通常,修复带宽幅超过50m可以满足水体净化功能.大型浅水湖泊的底泥污染控制中,湿地挺水植物可能比疏浚更有效果,且成本更低:湿地挺水植物修复能够去除沉积物中约50%的TN,磷的积蓄量在不同物种中有所变化,处于1390~4910g/m2之间.挺水植物对于水体TN、TP去除也体现了良好效果,其中先锋物种的去除率可超过90%,对10种不同湿地挺水植物的研究结果显示,其对TN、TP平均去除率分别为55%和64%.造成大量挺水植物恢复失败案例的主要原因仍是管护和适用性问题,这是由于不同物种污染净化的动力学特征、季节生长特性、生理生态效应差异和不同底质的影响对湿地挺水植物的修复效果均能产生决定性影响,例如针对湖滨带土壤重金属偏高,选择对Cu、Zn和Pb富集系数较大的芦苇和丁香蓼等植物,对于TN、氨氮污染较为严重的湖滨带,需要选择配置高羊茅等针对氮元素净化能力强的种类,这要求在修复过程中充分考虑植物的适应性和实际环境条件,以达到效益最大化.

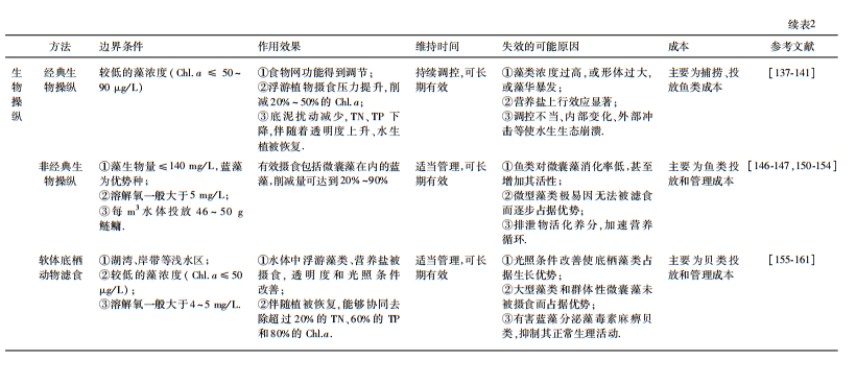

2.2.3生物操纵

除了水生植物修复,生物操纵也是具有长效控制潜力的方法,即通过对湖泊生态系统内的食物网进行有效调控,以经典(增加浮游动物牧食压力)或非经典(滤食性鱼类牧食)生物操纵手段削减蓝藻,此过程中通常伴随着水生植物、尤其是沉水植被的修复(或恢复).

(1)经典生物操纵

经典生物操纵通过增加肉食性鱼类、减少杂食性鱼类(如食草、浮游动物食性鱼类),通过营养级联效应,调控食物网功能,以保护浮游动物的生长,增加其丰度,对藻类形成摄食压力从而抑制蓝藻水华.同时,为了加速这种营养级联效应的产生,在生物操纵前通常会捕捞浮游食性和底栖鱼类,前者可以减轻浮游动物生长压力,后者则减少沉积物中营养盐释放、促进大型植物恢复,最终对Chl.a的削减幅度可达20%~50%.这在36个丹麦湖泊的分析案例中得到印证:经过反复清除这些鱼类(大于200kg/(hm2·3a)),大型水生植物生物量和浮游动物牧食压力增加,水体TN(2.03mg/L)、TP(0.172mg/L)、Chl.a(89μg/L)、总悬浮物质(TSS)等下降了50%~70%,并保持清水态.惠州西湖是我国较早开展生态修复的湖泊,通过去除浮游食性鱼类,种植沉水植物、放养食鱼性鱼类开展修复,水体中TN、TP、Chl.a、TSS显著下降,分别从1.29mg/L、0.126mg/L、20~80μg/L、21mg/L降至0.83mg/L、0.050mg/L、0.6~30μg/L、5mg/L,透明度也显著提升;江苏傀儡湖通过调整滤食性鱼类、投放食鱼性鱼类、捕捞底栖和草食性鱼类等实现湖泊中鱼类群落的有效调控,使得沉水植物覆盖度从不足20%提升到73%,水体透明度从51.38cm提升至101.47cm,Chl.a浓度从6.30μg/L下降到3.72μg/L.然而,这种方法对生物群落结构有着严格要求,对于与外界交换频繁的湖泊而言,实施难度和工作量都是巨大的挑战;同时,浮游动物可能无法捕食大群体,且在藻华暴发(Chl.a>50~90μg/L)或营养盐上行效应占主导的水体,经典生物操纵难以发挥作用

(2)非经典生物操纵

非经典操纵则是通过增加滤食性鱼类,直接滤食蓝藻.相对于经典操纵通过食物网逐级传递的不确定性,可更为直接地削减水华蓝藻,密度约为46~50g鲢鳙/m3.非经典操纵的成功在于鲢鱼等能够适应高藻生物量(63.3~138mg/L)、较低的溶氧(>5mg/L)环境,且对于微囊藻等具有有效的收集、消化能力,对蓝藻的削减量可以达到20%~90%.鲢鱼去除了千岛湖沿岸池塘中29.0%~55.8%的蓝藻;鲢鳙削减了洱海红山湾28%~40%的Chl.a.还有将改性明矾浆应急除藻和鲢鳙放养控藻结合起来的方法,蓝藻数量可削减78%~87%,效果明显优于单纯放养鲢鳙进行除藻的湖州对河口水库.但是,非经典生物操纵仍存有较多争议:如鱼类排泄物促进了水体营养循环,鲢鳙单次滤食无法消化微囊藻、甚至增强其活性等;而即便罗非鱼能够完全消化蓝藻,鱼粪的营养活化、或无法被它们滤食的微型藻类过度增长,同样是多数操纵失败的原因.

(3)软体底栖动物滤食

增加软体底栖动物是另一种生物操纵手段.这种方法实现水体生态修复的路径主要有两点:一是软体底栖动物能够摄取水体中浮游藻类和营养盐,并能在Chl.a浓度小于50μg/L时发挥良好的滤食效果;二是提升透明度、改善光照、改善沉积物养分等,促进水生植物生长.因此软体底栖动物修复与水生植被恢复相结合非常必要,否则沉积物表层极易被底栖藻类占据,可能会导致其过量生长.野外大桶实验结果表明,河蚬能够使苦草相对生长速率、块茎数、根叶比显著提高,且能够显著降低水体中TN(23.8%~31.0%)、TP(67.9%~81.7%)和Chl.a(84.6%~97.4%),同时底栖藻类、底泥NP含量有所增加.然而,贝类偏好摄食小型藻类,对大型藻或群体性微囊藻的摄食效果并不突出,部分蓝藻还能分泌麻痹性毒素抑制贝类的正常生理活动,使得滤食性贝类在生态修复中也存在着不确定因素.生物操纵中一个生物类群的调控可能会影响到其他类群,并通过食物网反馈到整个湖泊生态系统,要保持其长效机制,需要跟踪监测、适时调整与管理.例如沉水植物恢复后,要对能够快速恢复的小型鱼类及营养盐实施必要控制.各种操纵方法各有利弊,却要优化互补,才能具有良好的协同作用.除了经典和非经典操纵协同,鱼贝组合也能改善富营养化水体,鱼贝联控可以很好地提升水体透明度,并将Chl.a控制在5μg/L以下,同时藻类群落结构从蓝藻占比61.8%转变为绿藻占比73.5%.最后,生境修复、水生植物构建以及生物操纵三者关系紧密,软体底栖动物改善底质生境,修复的生境促进水生植物恢复,大型植物又为经典操纵所恢复的浮游动物提供庇护场所,这构建了整个湖泊系统的生态治理范式,只是它的实现并不容易.

相关内容

——