20年专注水环境生态治理解决方案服务

国家高新技术企业 国家特聘专家企业 创新创业领军人才企业

2.3应急措施

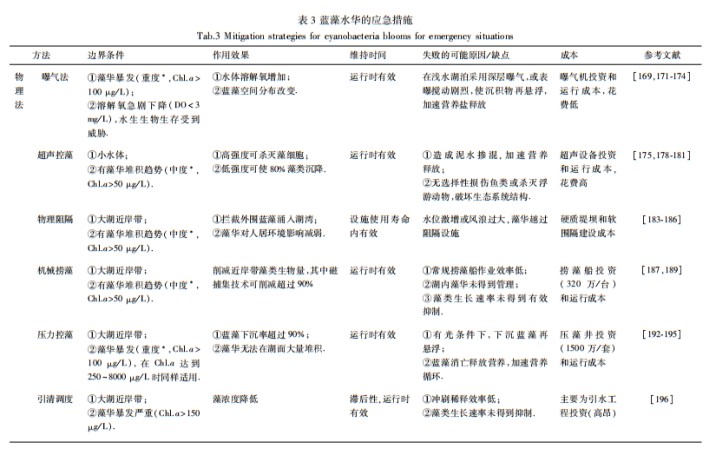

上文详细阐述了富营养化湖泊长效治理的系统措施,这些方法通常需要花费数年至数十年才能完成,在此过程中蓝藻水华的局部暴发无法避免,因此,同样需要科学可靠的应急处置方法.目前,常见的蓝藻水华应急控制方法可以分为物理法、化学法和生物法(表3).

2.3.1物理法

物理法包括了曝气、超声、硬质堤坝或软围隔、机械捞藻、压力控藻、引清调度等,一般情况下只有在蓝藻水华暴发时才会使用.

(1)曝气法

曝气法通过水气掺混,提高水体中溶解氧浓度,并改变蓝藻的时空分布格局以缓解藻类在水面堆积.曝气法成本低、普遍适用各类水体.我国多数富营养化湖泊属于内源污染严重的浅水湖泊,若采用深层搅动,反而使沉积物中的营养盐重新回归水柱,从而增加藻类的初级生产力,成功运用基本是在深水水库.国内曝气法更多是表层水曝气,以缓解藻华时溶解氧急剧减少对水生生物产生的生存威胁(DO<3mg/L),防止湖泛黑臭.

(2)超声控藻

超声控藻适合在有藻华聚集的小水体使用,主要依靠超声波的“空化效应”,破坏伪空泡,使蓝藻细胞失去浮力而下沉,同时伴随着强剪切力作用和羟基自由基(·OH)的产生,能够损伤或氧化藻细胞.虽然较高强度的超声波能够有效去除蓝藻,但同时也加速了细胞破裂导致藻毒素释放,因此低强度超声运用的更多.间歇多次35kHz、强度为35.3W/L的较低频低强度超声处理,会使得80%藻细胞沉降,且未造成细胞破碎.不过该方法并不能杀灭蓝藻,只能短暂抑制其悬浮和生长.此外,超声控藻还具有诸多争议,如造成泥水掺混从而加速营养盐释放,无选择性地伤害鱼类或杀灭浮游动物等.

(3)物理阻隔

硬质堤坝或软围隔对大湖近岸进行简单隔离,能够拦截外围蓝藻涌入湖湾,防止臭味影响周边人居,拦截率可达50%.该方案实质阻碍了湖岸与内湖系统的物质、能量和信息流交换,堆积在湖面的水华依旧会聚集在堤坝或围隔外,而藻华的生态危害并不能被减轻或避免,且堤坝建设成本高、围隔寿命有限,在水位激增或风浪过大时,藻华依旧能够越过“防线”入侵湖岸带.

(4)机械捞藻

机械捞藻是目前最为普遍、成熟的应急方法,通过打捞堆积在近岸带的蓝藻,以解决“表观藻华”,削减次生灾害.值得肯定的是,这种简易的方法几乎不会产生生态风险,但捞藻并不能实际解决蓝藻水华问题,近岸带蓝藻可能会减少,但大湖面蓝藻华仍会源源不断补充,且除藻成本十分昂贵.虽然现有技术能够实现较好的藻水分离,如磁分离,使藻密度去除率超过90%,但有限的打捞量对湖体本身的影响很小.太湖原位的实验表明当打捞量大于50%时,蓝藻生长速率在15天内得到有效抑制,而现有的打捞强度远远低于该值,还有可能会陷入越捞越长的尴尬境地.

(5)压力控藻

压力控藻是基于对蓝藻伪空泡特性及其浮力调节机制的认识,通过施加0.4~0.7MPa压力使水华蓝藻伪空泡破裂,沉入湖底,从而避免在湖面团聚堆积、形成藻华.已有研究中,压力控藻成功用于Chl.a浓度达到250~8000μg/L的藻水中,藻类去除(下沉)率达到90%,但下沉的蓝藻能否消亡还取决于湖底的光照条件,此外沉降在底层的蓝藻会造成厌氧环境,造成营养盐释放,可能再度增加水质恶化风险.

(6)引清调度

引清调度和先前提到的引水冲刷类似,不同的是引水冲刷旨在加速湖泊水体更新迭代、缩减水龄,以缓解富营养化状态;而引清调度则是在蓝藻水华暴发时,在短时间内调度大量清洁水源,通过稀释冲刷,降低藻密度,以缓解大湖近岸带的藻华,减轻危害.

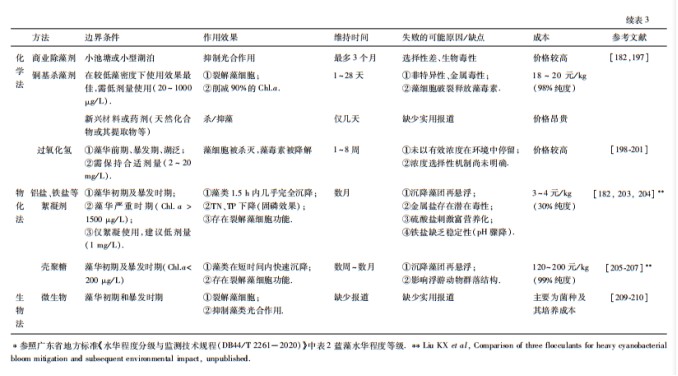

2.3.2化学法

化学方法通过杀灭或抑制藻类生长,对藻华的控制效果更为直接,通常比物理方法见效更快,持续时间也更长.Matthijs等曾综述了包括除藻剂、铜基杀藻剂、氯化钾在内的常用杀/抑藻剂,以及天然化合物或其提取物、L⁃赖氨酸、血根碱、纳米材料、过氧化氢和其他氧化化合物等具有杀/抑藻效益的新兴材料或药剂的控藻效果.其中,控制一定剂量的过氧化氢,不仅能够选择性地破坏藻细胞使其死亡,对裂解产生、常规药剂无法降解的藻毒素也有很好的氧化性能,而且几乎不会在环境中留下化学痕迹.过氧化氢的适用性也很强,不仅适用藻华暴发前期的预防和暴发时的临时应急控制,还可以在藻华暴发后治理黑臭湖泛,或在蓝藻越冬时削减其生物量,以减轻来年的生长强度.

2.3.3物化法

物理化学方法主要利用明矾、氯化铁、壳聚糖等混凝剂,但不同于上文提到的原位钝化,这里主要借助它们的絮凝性能,将水柱中的水华蓝藻迅速聚集,并使其沉入湖底.这之中也存在诸多问题,如:金属盐存在潜在毒性,硫酸盐会刺激富营养化,氯化铁效果缺乏稳定性等.相比之下,壳聚糖的性能更优,对藻类的去除率超过80%,且同样具有杀藻或抑藻活性,能够加速藻细胞的裂解,在沉入底泥后能够有利于藻毒素的生物降解;可能的弊端是对浮游动物群落造成影响,目前已被证明可以在半年内恢复.

2.3.4生物法

上文讨论的非经典生物操纵也可以作为生物方法用于应急控制藻华,此外微生物控藻因其控藻的特异、安全等特性已有相关研究.微生物主要通过真菌寄生、病毒侵染、真菌或放线菌分泌溶藻活性物质、原生动物摄食,或营养竞争、限制光合作用等机制实现控藻.微生物控藻尚处于初级阶段,虽然已有利用EM菌降低围隔水体内70%蓝藻的报道,但实际的失败案例居多,成功的规模运用及其影响研究较为少见。

3总结与展望

围绕蓝藻水华发生与防治已形成了一些重要理论和认知,为蓝藻水华防治提供科学依据,但是湖泊生态系统所涉及的环境影响因素和生物类群多样复杂,人们在应对蓝藻水华问题时,往往忽略了关键控制因子,并在实践中显得迷茫.本文基于已有的理论认知和蓝藻水华治理实践案例,绘制了蓝藻水华防控方案示意图(图1).营养盐是导致水华蓝藻过度增殖的主要原因,水体氮磷浓度如果降低到一定程度,蓝藻水华就会自然消失.虽然氮磷都会在湖内沉降和积累,但氮会因反硝化作用自然转移出水体,而磷会在湖内一直积累,形成内源污染,在很长时间内维持湖泊内蓝藻水华,因此控磷是关键.水体TP浓度降低到0.02mg/L以下,水华发生风险就很低.

在目前流域高强度人类活动和气候变化的双重影响下,我国湖泊外源污染治理可能十分漫长,大多数湖库水体TP浓度很难降低到0.02mg/L,因此需要优化生态系统结构,加强生物调控措施,达到降低蓝藻水华强度的目的.湖泊水体TP浓度处于0.05~0.15mg/L之间,藻型和草型的状态都可能存在;如果外源负荷已经削减到了模型所预测的程度以下,湖库水质仍无改善,需要对沉积物TP含量高的区域进行内源污染削减.生态修复和食物网调控只有在满足边界条件的前提下才能适当进行.深水湖泊和浅水湖泊的策略是不同的,浅水湖泊最有效的方法是去除大部分杂食性鱼类并恢复沉水植被,深水湖泊通过增加肉食性鱼类控制食浮游动物鱼类,从而提高浮游动物对藻类的捕食能力.其他生物调控方法,包括非经典生物操纵、贝类控藻、鱼贝组合控藻等也可以在局部水域开展.此外,调控生态水位与畅通水系是湖泊恢复与抑制蓝藻的重要举措.如果水体交换速度小,蓝藻水华暴发风险高,需要做好预测预警和应急处置准备.应急防控仅是蓝藻水华防控补充手段,不应过度采用.依据长期监测数据确定重点防控区,根据预测预警结果适时实施防控措施.湖泊富营养化控制和蓝藻水华防控是一个长期而艰巨的系统工程,必须采取流域污染控制和湖内行动紧密结合的治理途径.同时湖泊水质与水生态的长期跟踪监测,及其水质和水生态预测模型的构建,为动态调整治理方案和措施提供依据,这是保障湖泊治理和蓝藻水华防控长期有效的关键所在.此外,还需要专业学者与湖泊管理者提升互动结合程度,并能随着研究认知水平的提高,不断调整与完善治理策略和具体措施.

相关内容

——